清朝末年女同 av,世说念错乱,东说念主心惶惑。在一个名叫安宁镇的所在,名义上看似放心,实则袒护诡异。镇上来了个高明的书生,自称苏文。这苏文长得文质斌斌,白纯净净的,一袭灰色长衫,头戴方巾,可那双眸子子却总是滴溜溜乱转,透着一股说不出的郑重劲儿。

苏文在镇东头租了间小房子,普通里也不外出,就关起门来不知说念在捣饱读些什么。时分一长,镇里就传出了一些散言碎语,说苏文当作乖癖,说不定在干些见不得东说念主的勾当。

有个叫阿福的年青青年,胆子绝顶大,对这些传闻充满了酷爱。一天夜里,阿福暗暗溜到苏文的房子外,透过窗户缝往里瞧。只见屋里点着一根烛炬,昏黄的烛光摇曳不定,苏文正坐在桌前,手里拿着一支羊毫。那羊毫看着可不一般,笔杆像是用骨头作念的,泛着昏昧的白光。

阿福心里 “咯噔” 一下,正想回身离开,却不防御踢到了一块石头。“哗啦” 一声,苏文听到动静,猛地转偏捏来,朝着窗户这边看过来。阿福吓得大气皆不敢出,牢牢贴着墙,腹黑 “砰砰” 直跳,嗅觉皆要从嗓子眼儿蹦出来了。

过了好一会儿,阿福才敢暗暗溜走。回到家后,阿福心里越想越窄小,可又以为这事儿透着乖癖,忍不住跟几个要好的一又友说了。一又友们听了,也皆以为胆颤心寒,但又皆将信将疑。

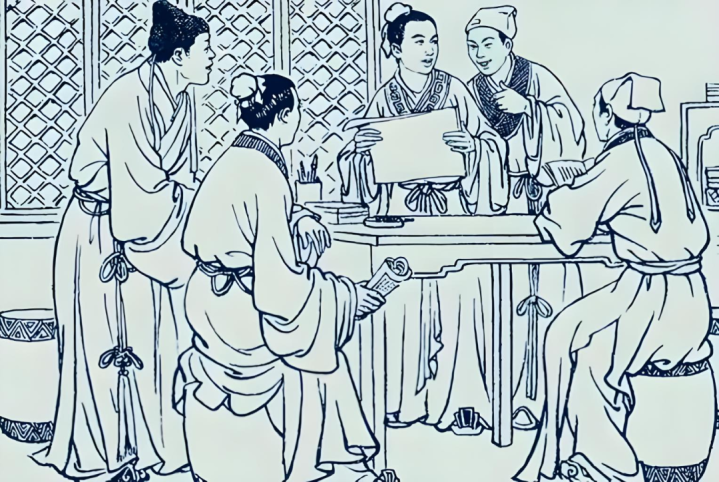

第二天,阿福和几个一又友壮着胆子,全部去找苏文。阿福敲了叩门,苏文翻开门,看到他们,脸上走漏一点不满:“你们有何事?”

阿福饱读起勇气说:“苏先生,咱们传闻您这儿有支奇怪的羊毫,想…… 想眼力眼力。”

苏文花样一变女同 av,冷哼一声:“你们听谁说的?这不外是支鄙俗羊毫,没什么排场的。” 说着,就要关门。

阿福迅速用手抵住门,浮躁地说:“苏先生,您别污蔑,咱们等于酷爱。您若是没作念负苦衷,干嘛不让咱们看?”

苏文彷徨了一下,最终依然让他们进了屋。阿福一眼就看到桌上那支东说念主骨羊毫,笔杆上似乎还刻着一些奇怪的纹路,凑近了看,那些纹路省略是一张张磨折扭曲的东说念主脸,看得东说念主头皮发麻。

“这…… 这确切是用东说念主骨作念的羊毫啊!” 阿福的一个一又友忍不住叫了出来。

苏文花样阴千里,说说念:“这是我偶而所得,以为新奇,便留了下来。你们若是没事,就请回吧。”

阿福看着苏文,心里总以为不合劲,说说念:“苏先生,这用东说念主骨作念羊毫,太邪乎了。您依然迅速处置掉吧,否则说不定会惹上窒碍。”

苏文不耐性地说:“好了好了,我知说念了。你们走吧。”

阿福他们没主义,惟一离开了。可从那以后,安宁镇就运转发生一些奇怪的事情。夜里,频繁能听到落索的哭声,还有东说念主看到一个无极的身影在镇里浪荡。镇里的东说念主皆东说念主心惶惑,纷纷推断是不是那支东说念主骨羊毫惹的祸。

阿福以为这事儿和苏文脱不了有关,于是又去找苏文。此次,苏文的房子门没关紧,阿福平直走了进去。屋里满盈着一股刺鼻的气息,苏文正坐在桌前,手里拿着那支东说念主骨羊毫,嘴里想有词。

“苏文,你到底在搞什么鬼?” 阿福高声问说念。

苏文转偏捏,目光变得相配诡异,笑着说:“哈哈,你们皆不该管闲事的。这羊毫里封印着一个冤魂,我本想用它来赢得宏大的力量,没猜度这冤魂越来越难以截止了。”

阿福一听,又惊又怒:“你为了我方的私欲,尽然作念出这种伤天害理的事!”

就在这时,那支东说念主骨羊毫瞬息发出一说念强光,一个满身舒服着阴气的女鬼从羊毫中飘了出来。女鬼样子摧折,高声喊说念:“你们皆得死!”

阿福吓得连连后退,苏文也慌了神,连忙说说念:“冤有头债有主,是我害了你,你找我就好,别伤害其他东说念主!”

女鬼冷笑一声:“你们皆参与其中,一个皆别想跑!”

阿福看着女鬼,心中诚然窄小,但依然强装邋遢地说:“小姐,你生前细目有冤屈,咱们一定会帮你讨回公平。但你当今这么视如草芥,只会让我方堕入更深的邪恶。”

女鬼听了,微微一愣,眼中闪过一点彷徨。阿福顺便不竭说说念:“小姐,你若靠得住我,就暂且息怒。咱们全部想主义让你安息。”

女鬼看着阿福,似乎感受到了他的赤诚,缓缓地,身上的阴气减轻了一些。阿福迅速找到镇里的一位才疏意广的长辈,长辈听了事情的经由,便设坛作念法,超度了女鬼的冤魂。

苏文也对我方的一言一动颓落不已,他当着世东说念主的面,将那支东说念主骨羊毫焚毁。从那以后,安宁镇又规复了昔日的放心。阿福因为勇敢大地对霸道,得到了镇里东说念主的赞叹。而这段对于东说念主骨羊毫的恐怖资历女同 av,也成为了安宁镇的一个警示故事,申饬着东说念主们,莫要为了私欲而作念出窒碍良心的事情,否则必将自食效果。